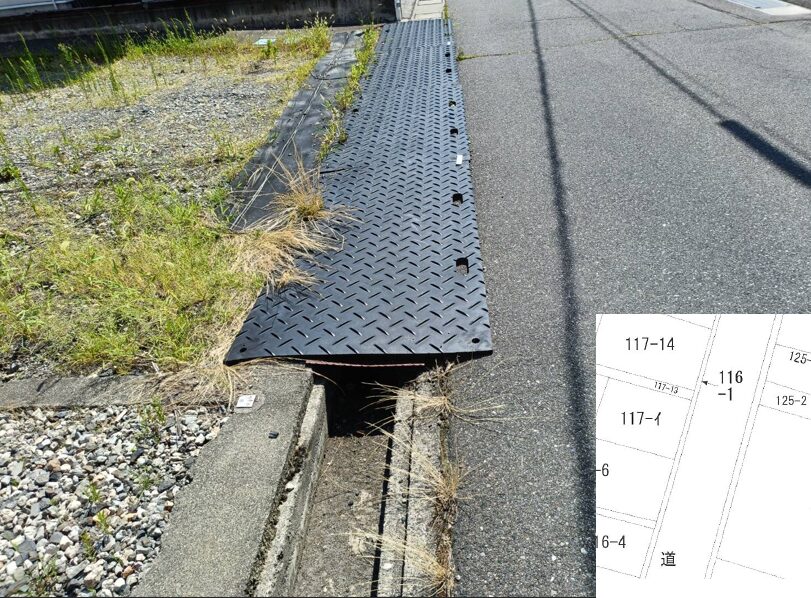

道路沿いに雨水を処理するための側溝をよく見かけますが、公共物であることは推察できても、それが道路の一部なのか、水路として登記されているのかを確認する必要があります。法務局備付の公図を確認して道路沿いに側溝部分と思われる地番が振られていなければ道路の一部と考えられます。

今回の調査対象土地の前にある側溝には地番が振られていましたので登記簿を調べたところ、松本市所有の用悪水路ということが分かりました。水路の管理者である松本市の維持課という部署に出向いて水路の取り扱いについてヒアリング調査を行います。

これまでも水路の取り扱いについての調査は何度も行っていますが、いつの間にか細かい取り扱い規定が変更となっていたりあるいは担当者によって若干認識や説明が異なっていたりする場合もありますので、都度調査するようにしています。

まずは過去に占用許可を受けているかを確認しましたが不許可で、何十年も前に設置された縞鋼板が側溝に架けられていました。悪気はなかったかとは思いますが厳密には違法状態となっています。直ちにお咎めはございませんが、著しく水路(公共物)を損壊していたり危険な状態だと除去命令が出ることもあります。

通常は建築の許可申請の際に占用許可についても申請するとは思いますが、当時の建築会社が不知だったのか故意だったのかは分かりませんが、これまで大きな事故などもなく蓋をして利用することができたということです。見たところ水路部分には接触していなかったので損傷もなく機能していたようです。

昨今は世間のコンプラ意識も高まっていますので、建築許可申請の際には必ず占用許可の申請も行うことでしょう。ただし許可対象となるものは、家屋の出入りに架ける橋や蓋などに限られ、その橋の間口の幅にも厳密な基準が設けられています。

車両の通行はしない歩行者用の場合は3m以下、車両の進入も含めた一般住宅用の場合は4m以下、往来頻度が多い店舗・事業所・共同住宅等の場合は7m以下という基準になっています。ただしこれらはあくまでも最小限の基準であり原則は基準値以下での許可でやむを得なく超過する場合は占用料が発生します。

占用料は一般住宅で㎡あたり年間200円程度ですが、不動産売買の際には相手方に重要事項として説明しておかないと後になって揉めることになります。都市計画法や建築基準法と併せて道路と敷地の間に側溝がある場合は不動産会社にしっかりと調査してもらうようにしましょう。

![[物件情報] 松本市梓川梓の中古住宅を追加しました](https://hic-fudousan.com/wp-content/uploads/2026/01/azusagawaazusabs1-300x225.jpg)