古い団地を見て回ると、お隣さんとの境界にコンクリート製のブロック塀が建造されているのをよく見かけます。ひと昔前は隣地との共有で建造されて、境界線と目隠しとして多くの現場で造られてきましたが、近年はその劣化が目立ち危険な状態になっている塀も少なくありません。

弊社でも古屋が建っている不動産を購入することが多いですが、ブロック塀については毎回そのまま残すか撤去するかの検討をいたします。隣地と共有になっている場合には相談のうえ安全性に問題がなければそのまま残すことになり、この場合は撤去費用が節約できます。

お隣さんにとっても目隠しとしても機能している状態なので、当面は倒壊の心配がなさそうであればそのまま残す方がメリットはあります。仮に撤去することになった場合の費用は原則は折半になりますが、弊社の物件であれば建物の解体をする際に弊社の負担で撤去するケースがほとんどです。

ブロック塀については2018年の大阪北部地震で倒壊事故が相次いだことから、国交省から全国に安全対策が呼びかけられた経緯があります。耐震診断が義務化されて、危険な状態のブロック塀については、改善命令や撤去改修を求められることもあります。

法的には、高さが2.2m以下、厚さ15cm以上、9mm以上の鉄筋を縦横に配置、長さ3.4mごとに控え壁を設置するなどの基準を満たしていなければ、安全性に問題があるということになります。古い団地等ではこの基準を満たしていない既存不適格状態となっている塀もあり危険な状態のブロック塀も散見されます。

松本市でも避難路や沿道歩道などに面した80cm以上のブロック塀で、簡易診断の結果、危険と判定されたブロック塀を80cm未満にする工事あるいは撤去する費用に補助金が出ます。10万円を限度に撤去改修費用の2/3が補助されます。ただし建物解体工事の際に撤去する場合は対象外です。

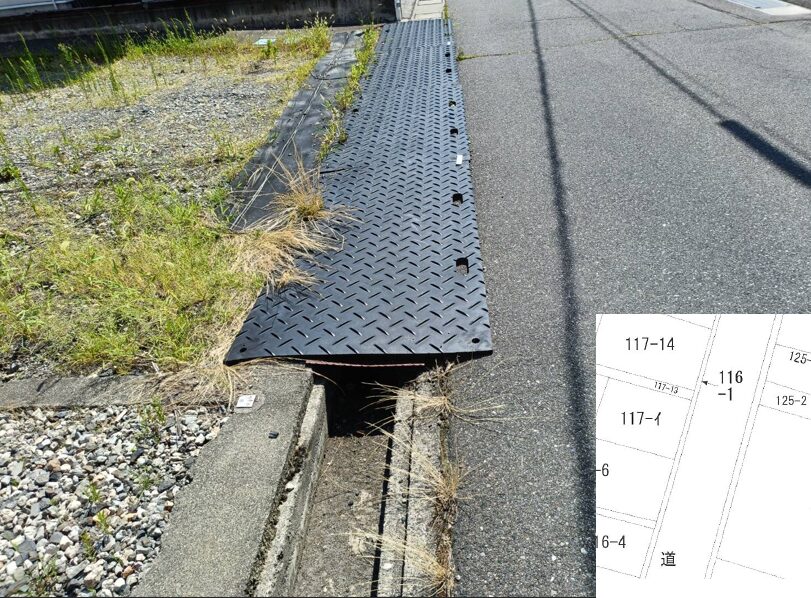

小屋北1丁目の弊社物件については、当初はお隣さんと相談して目隠しにもなっているので残すということでしたが、高さもあり控え壁もなく、50年以上の経年による劣化も進んでいることから、結果的に撤去する運びとなりました。重機の回送費が余計に発生しましたが安全性を考えると必要経費です。

これまでもそれほど高くないブロック塀で現状での危険性は少ないと判断して残したこともありましたが、購入を検討している方からいづれは寿命が来るので新しくフェンス工事を行いたいということで、結局撤去したこともありました。古いものはそのタイミングで撤去した方が賢明かも知れませんね。

![[物件情報] 松本市小屋北1丁目の土地を追加しました](https://hic-fudousan.com/wp-content/uploads/2025/08/13409-300x225.jpg)

![[物件情報] 松本市北深志1丁目の土地を追加しました](https://hic-fudousan.com/wp-content/uploads/2023/09/8206_0-300x225.jpg)